WooCommerce Cat 外掛開發 (一) - 設計規劃

WooCommerce 的結帳流程當年在業界是一個標竿,在開店平台還沒有像現在蓬勃發展的時候,它的結帳流程清晰易懂成為不少同類服務的參考對象。但畢竟它是一個舶來品,放到台灣的電商產業來看就還是有一種格格不入的感覺,幸好在這些年許多台灣開發者的努力下,慢慢讓它越來越有台味~

大約在十年前有朋友跟我說想要開發一個符合台灣電商環境的 WordPress 外掛,當年覺得這是一件不可能的大工程,除了技術力不足外同時也在觀望台灣的市場到底能不能養活這個外掛,當我還在猶疑的時候許多優秀的廠商設計了強大的開店平台,更不用說還有國外的服務進入台灣市場,每次回想起這件事就覺得自己錯失了這個機會。

但也因為這十年的累積讓我培養出足夠的技術力,同時也明白 WooCommerce 的侷限在哪、優勢在哪,整個 WooCommerce 生態系已經成熟到可以滿足台灣市場的需求,再加上 Store API 的發展我想再挑戰一次當年不敢做的夢,但這次讓我跟開店平台學習,學習目前主流開店平台的結帳流程與介面設計。

這篇文章我會先從如何在後台設定 WooCommerce Cat 這支外掛的方式說起,然後再來逐一分析各家開店平台的操作介面,並擷取我認為的優點來作為日後的設計參考,但由於是個人主觀的看法,你有更好的建議再麻煩提給我囉,我們開始吧!

WooCommerce Cat 後台設定方式

我規劃的方向是先用三組短碼來顯示前台的商店與結帳頁,有了短碼之後要做成 Elementor 或是區塊編輯器的小工具就會比較容易些,在使用上就是把短碼置於頁面或文章中即可:

- [one_page_checkout] - 一頁式結帳頁

- [one_page_product] - 一頁式商品列表 + 商品說明頁

- [one_page_cart] - 一頁式購物車

一頁式結帳頁

台灣電商常看到的一頁結帳,也就是把產品列表、購物車、付款方式全部放在同一個頁面,或是直接在產品說明頁放結帳表單,也就是會讓整個頁面要捲很久的那種瀏覽方式,我個人是不太喜歡這樣的呈現,但市場看起來是滿愛的,所以我覺得可以用這作為基礎再去改良。

一頁式商品列表 + 商品說明頁

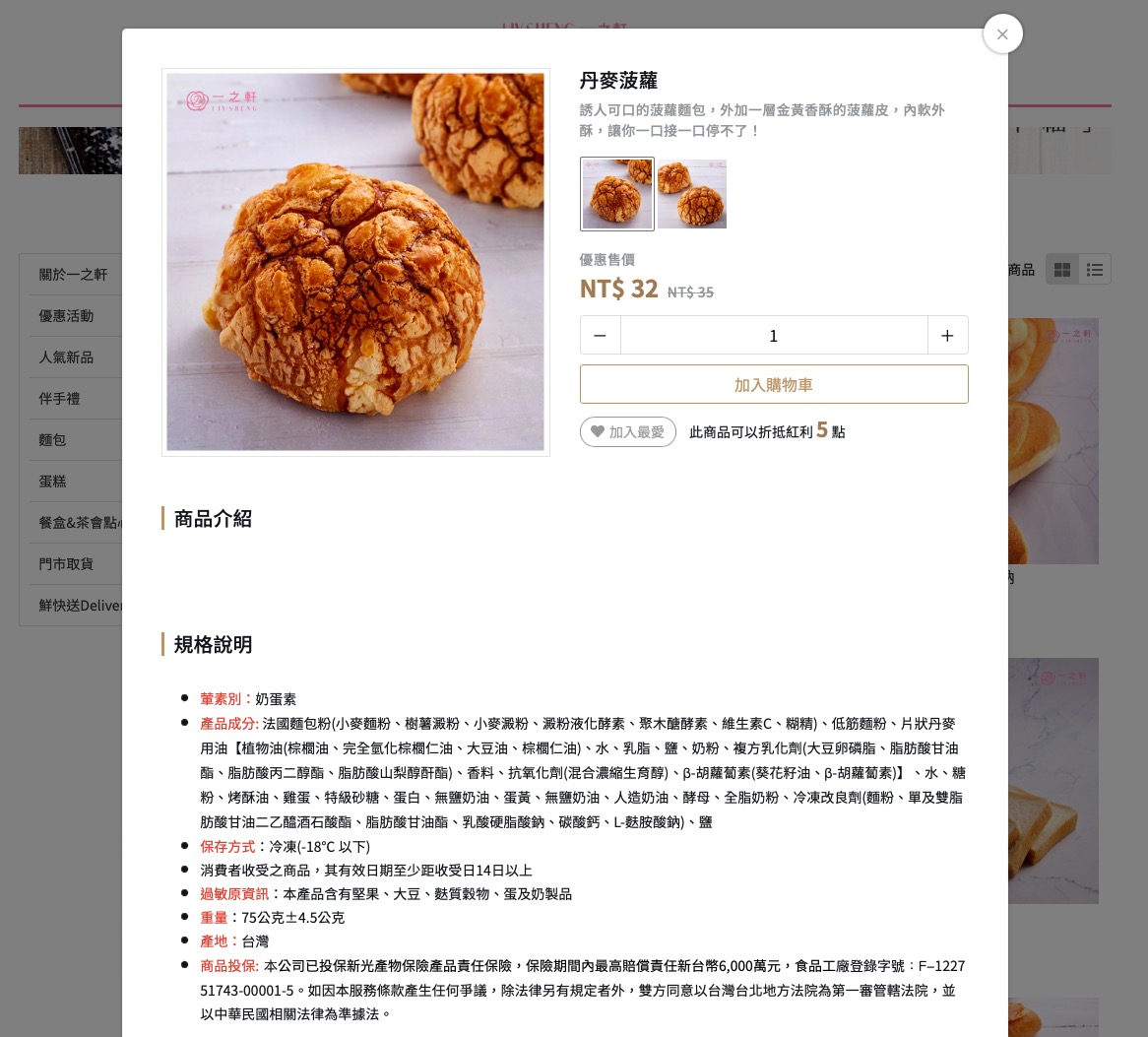

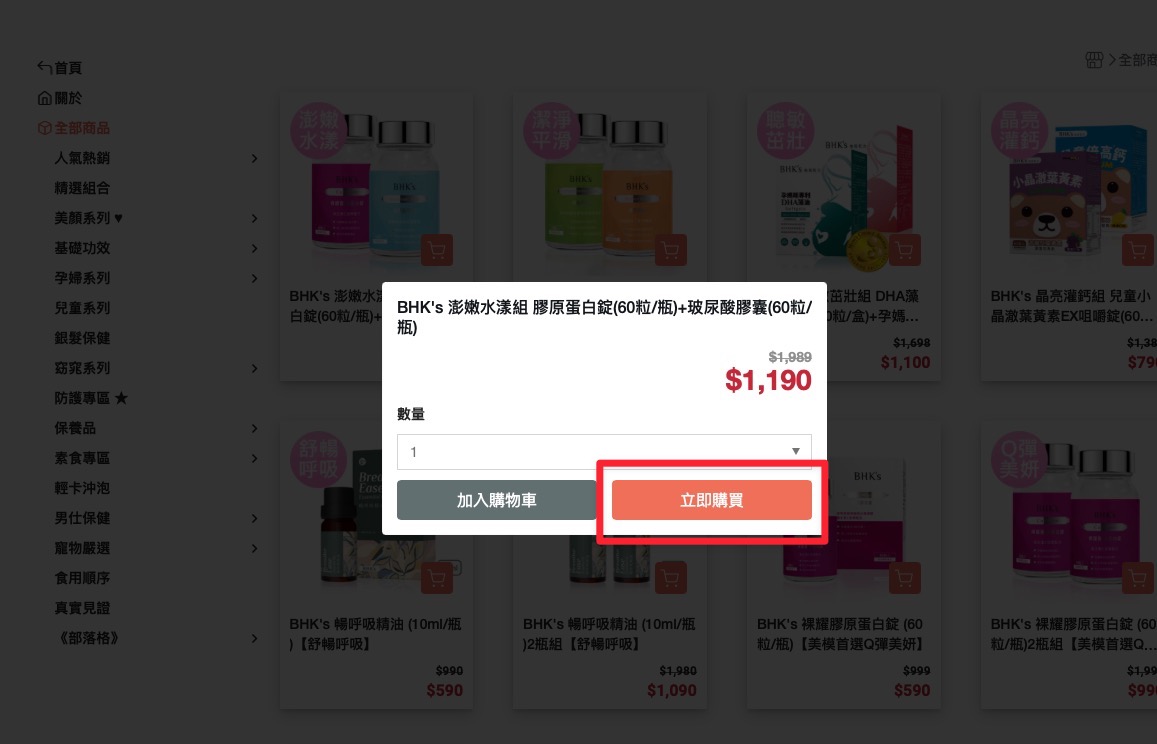

放入短碼就可以看到商品列表,點擊商品圖後會以彈出視窗的方式來顯示說明內容,藉此減少換頁的讀取時間,加入購物車後就會更新購物車數量,或是點擊直接購買跳轉到結帳頁。

一頁式購物車

將購物車表格以及填寫結帳欄位顯示於同一個頁面之中,省去購物車管理頁面,當更新購物車內容的時候,付款以及運送方式會一起動態改變。

以上三個會是主要的短碼,有在思考是否要把裡面的功能拆成獨立的短碼,但考量到有許多元件需要互相傳遞資料拆開來會增加複雜度,這部分可能就先暫時不考慮,目前先以這三個介面為主。

電商平台結帳流程參考

接下來我們來學習一下現在台灣電商的操作流程都是如何設計的,並比較電腦版與手機版的差異,從中挑出我覺得比較特別的來說明,這邊主要針對開店平台而非大型的購物商城:

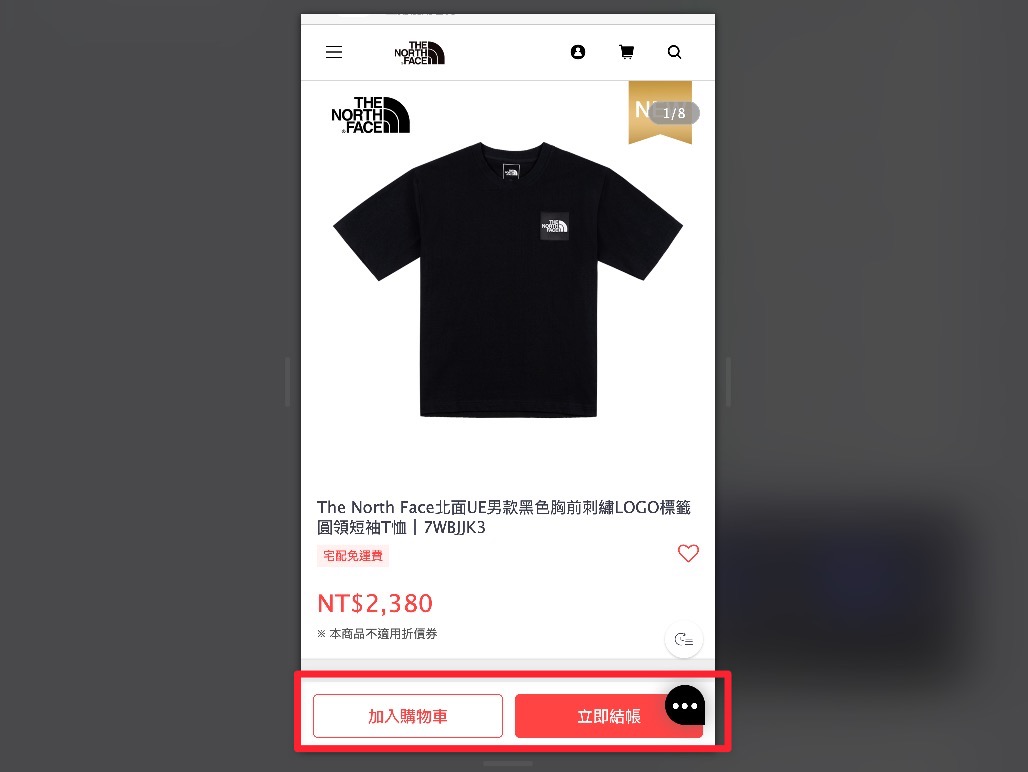

一、商品列表頁

|

|

|

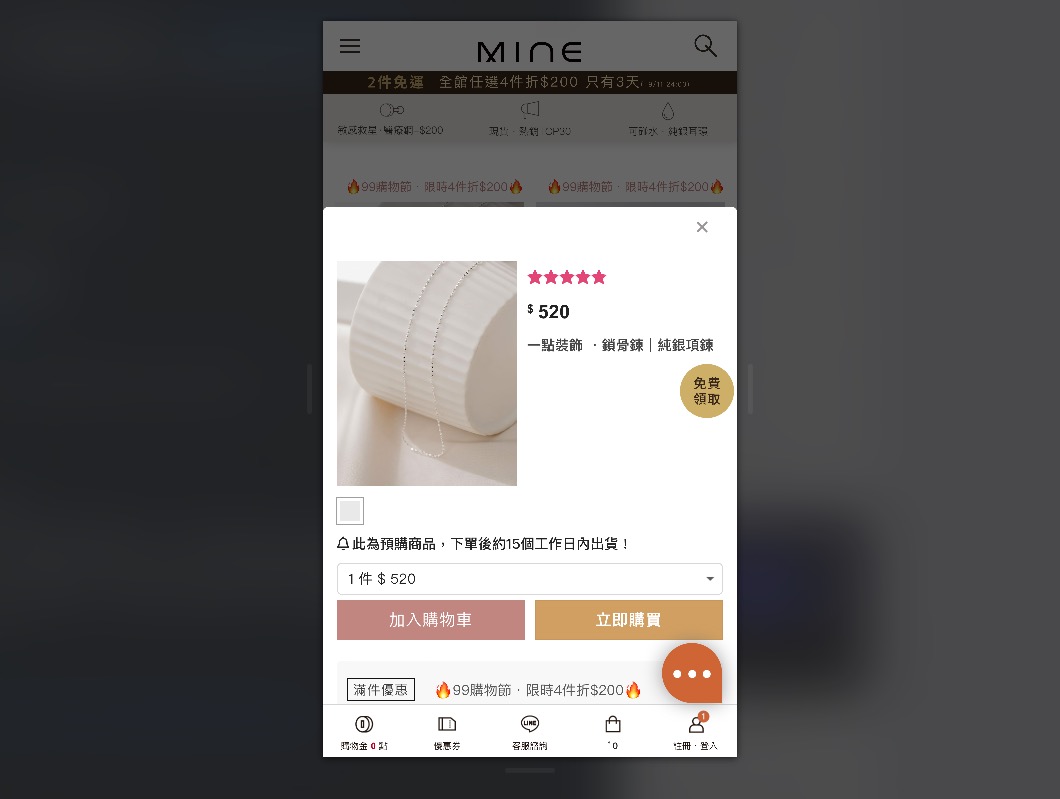

在列表頁中可以加入購物車或是直接購買,如果是可變商品的話使用彈出視窗的方式進行選擇,有些網站會直接把完整的商品說明也放在視窗裡面,在手機版的呈現會用由下往上的方式彈出,並將加入購物車按鈕固定於頁面下方:

|

重點整理:

- 使用彈出視窗選擇商品規格

- 購買按鈕在手機上置於下方

- 彈出視窗顯示商品完整說明

二、商品說明頁

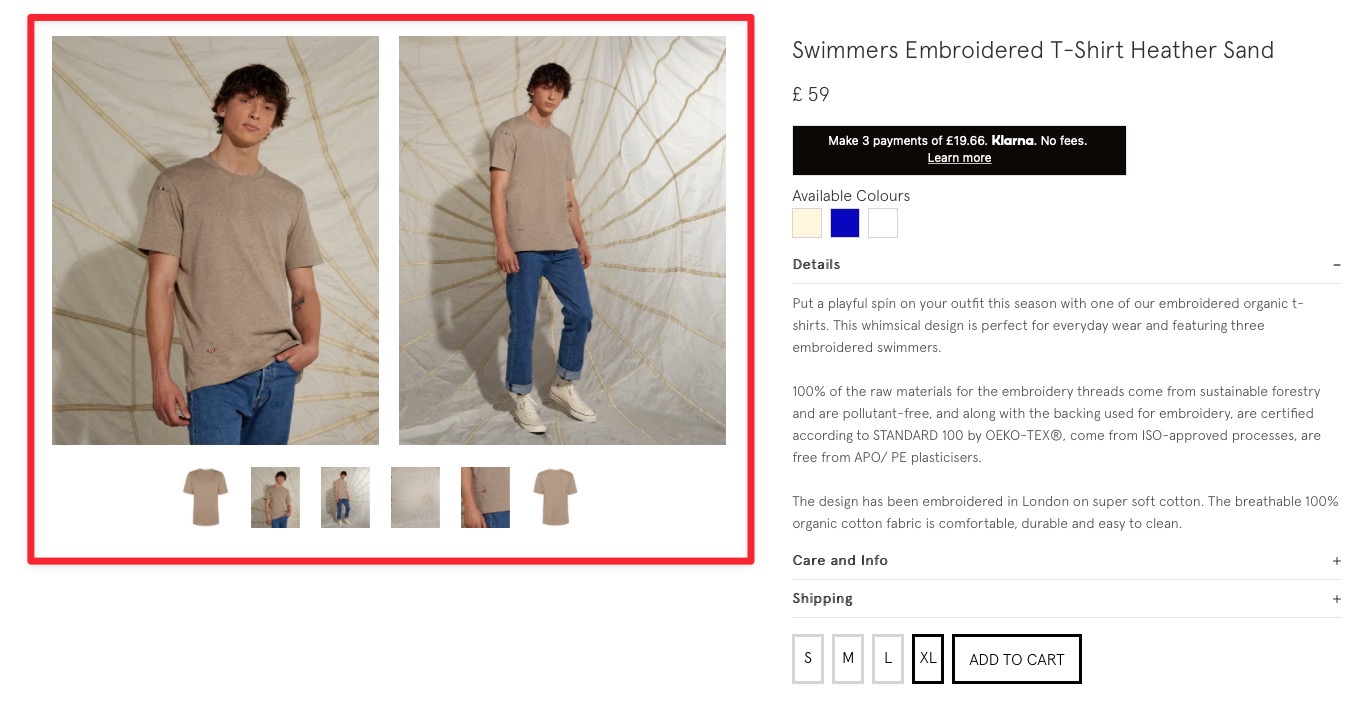

|

|

|

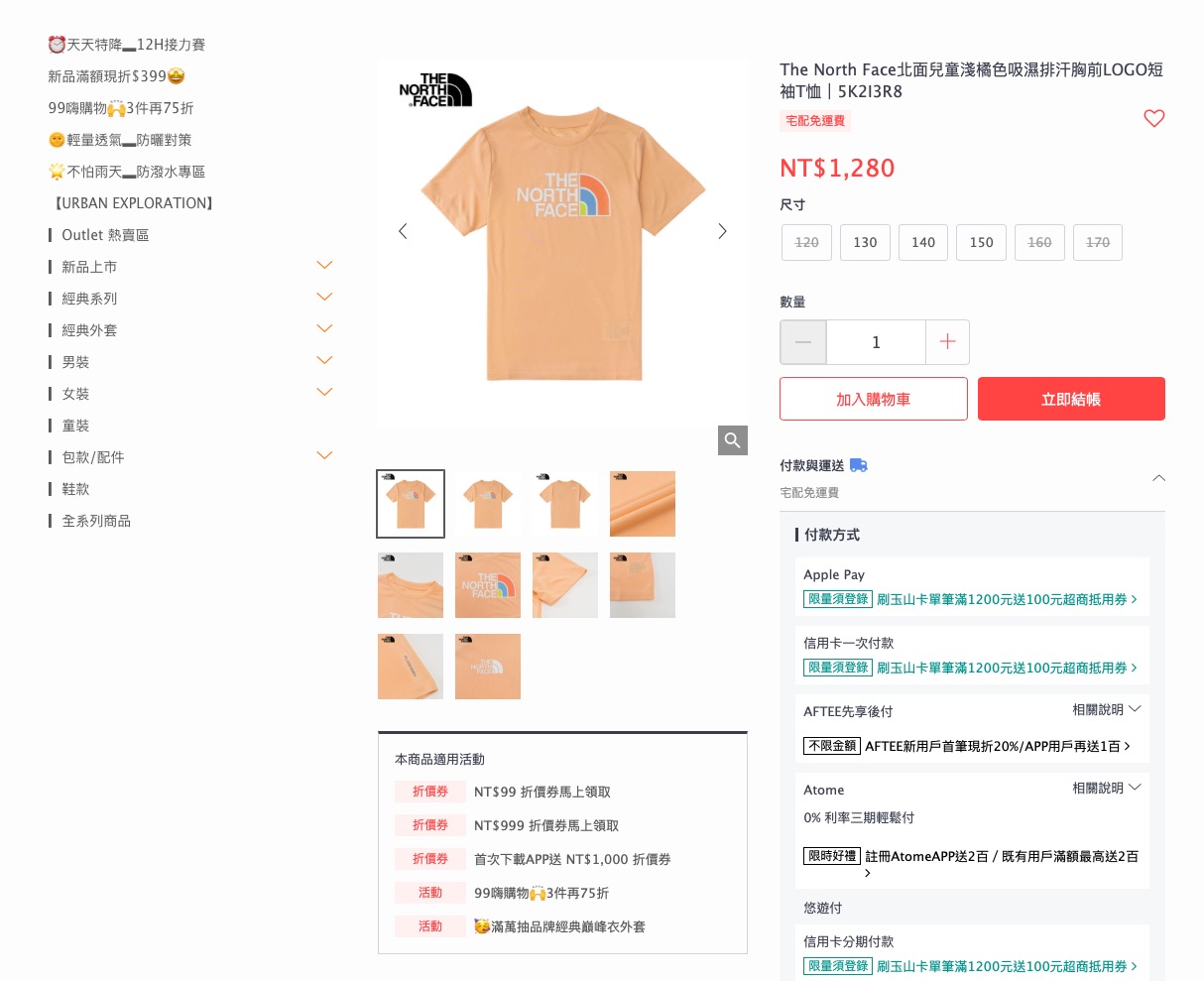

主流的版面配置方式有兩欄與三欄式,兩欄式以左圖右文為主,商品圖採用幻燈片的瀏覽介面,縮圖在主圖的下方或左側,右下方放置加價購商品或是付款的相關資訊,三欄式的版面則會在最左欄加入商品分類選單,至於在手機上瀏覽會以商品圖為主,並將購買按鈕固定於畫面下方:

|

重點整理:

- 可以讓使用者設定兩欄或三欄式結構

- 設定商品幻燈片的顯示張數

- 手機版的購買按鈕位置

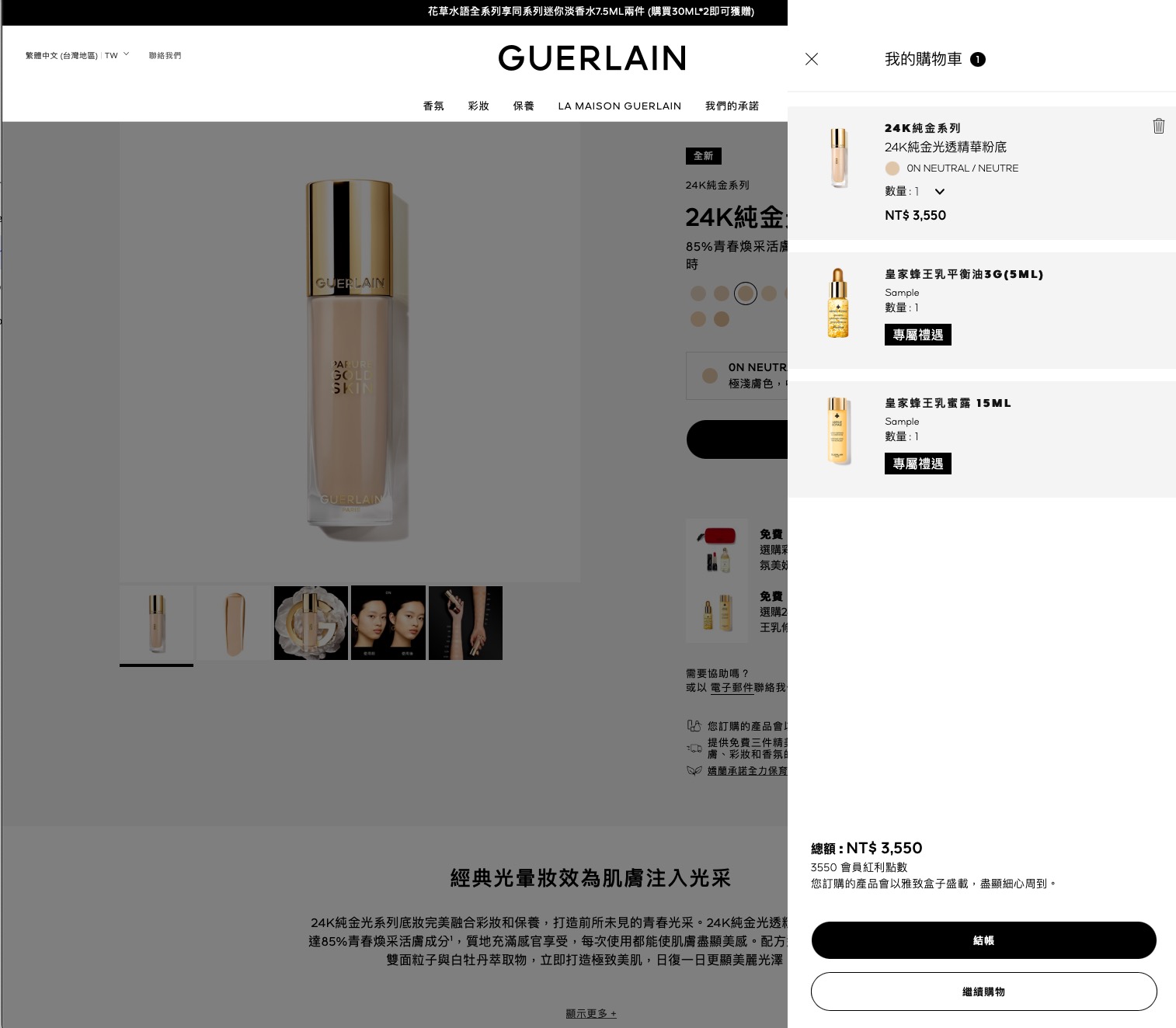

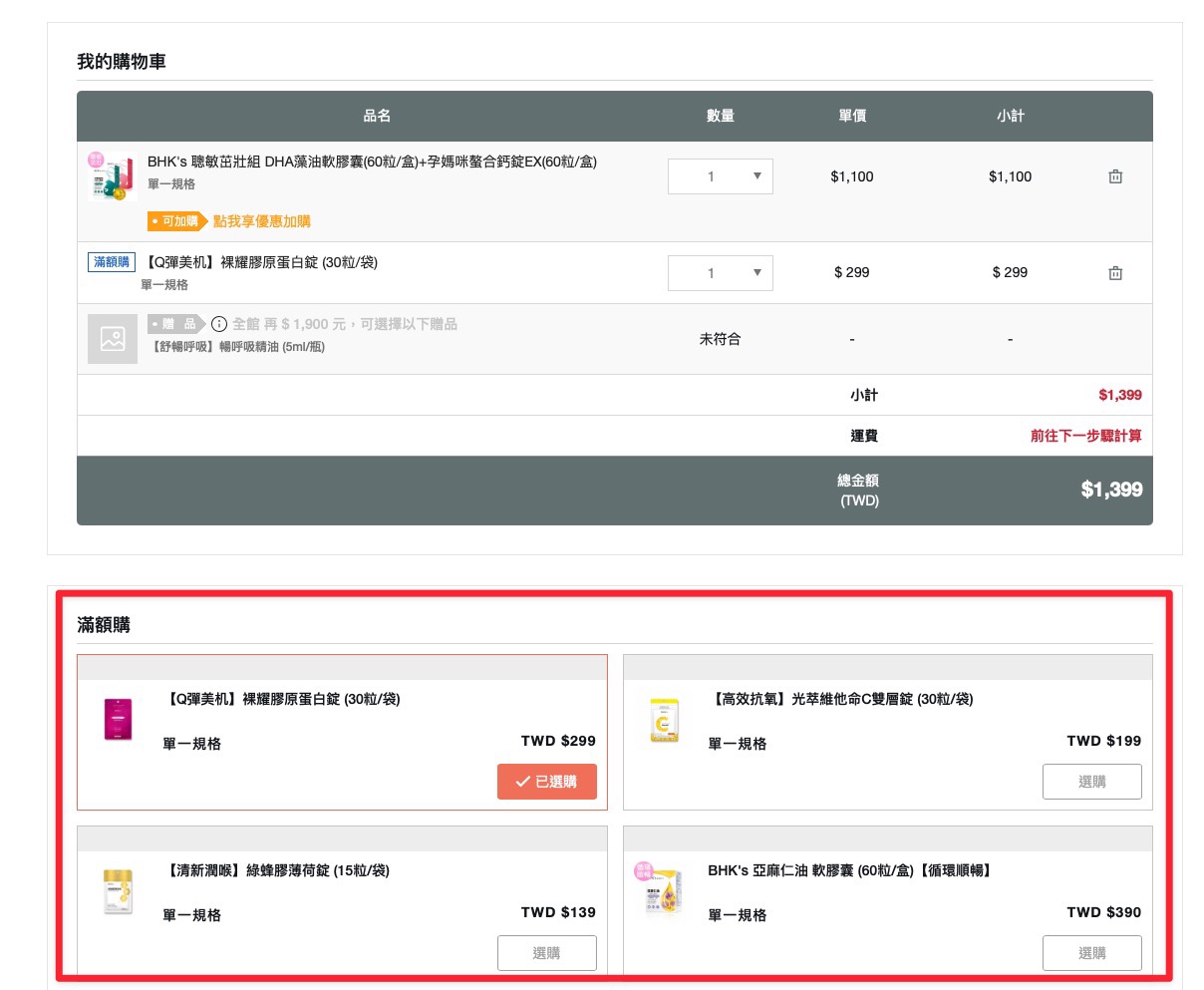

三、購物車頁

|

|

|

購物車頁主要分為三種,第一種是採用側邊欄顯示購物車,可以在該區域中修改商品數量或是刪除,第二種是獨立的購物車頁,裡面可以放入完整的購物車表格以及額外資訊,像是登入註冊功能以及加價購的商品區塊,第三種是與結帳頁整合在一起。

重點整理:

- 側邊欄管理購物車內商品,加價購商品可以用第二層 div 顯示

- 手機上滿版顯示購物車

- 與結帳頁結合減少換頁載入

- 台灣電商有夠愛加價購XD

四、結帳頁

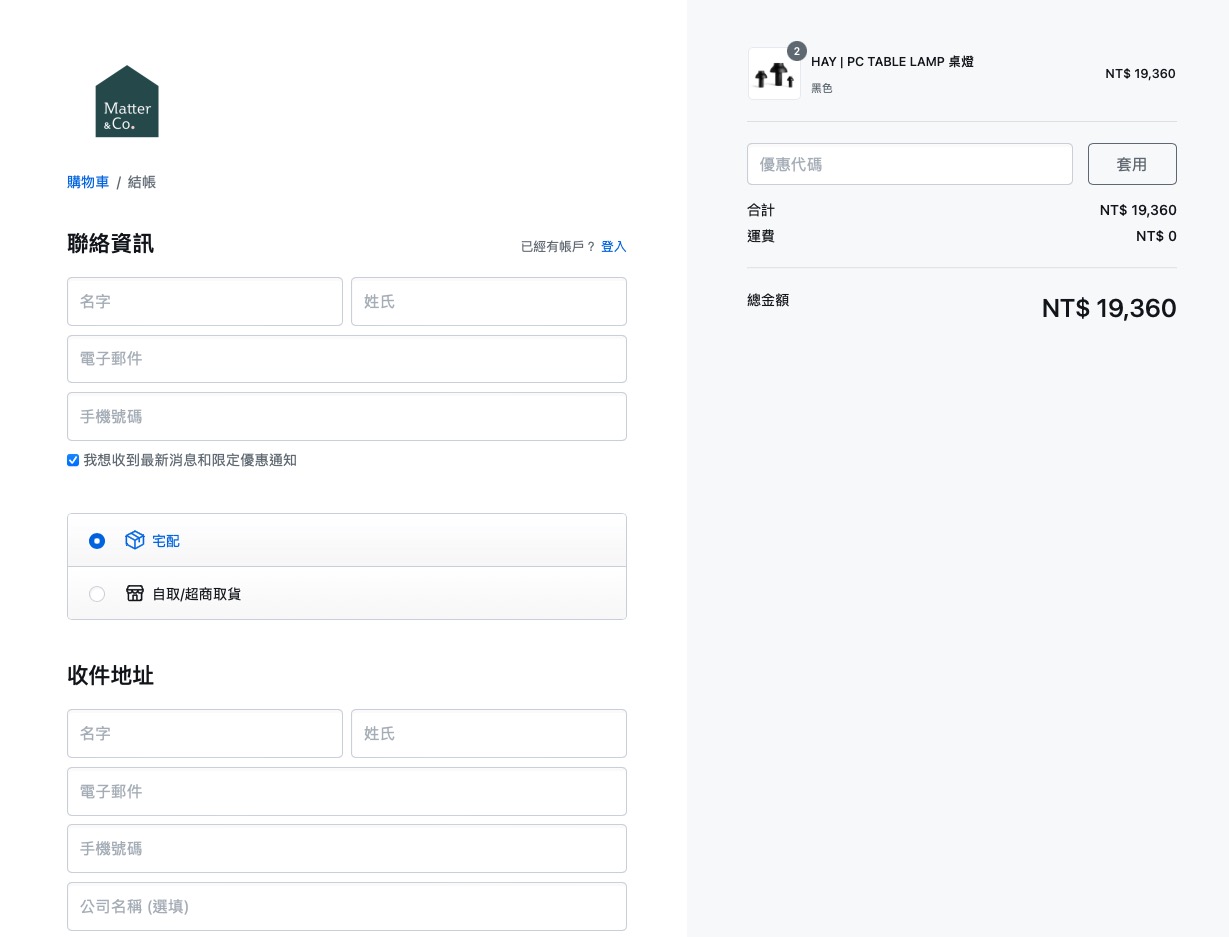

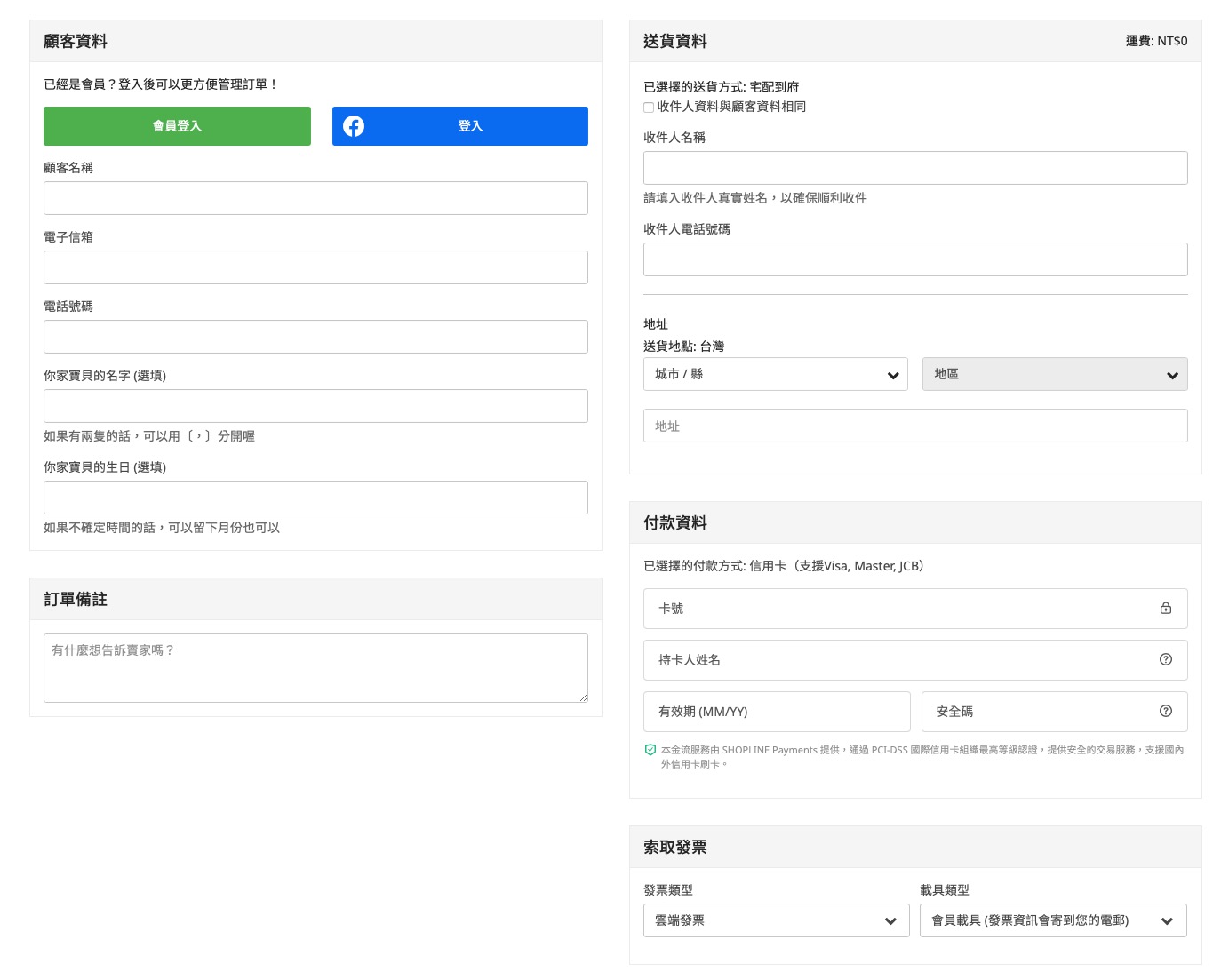

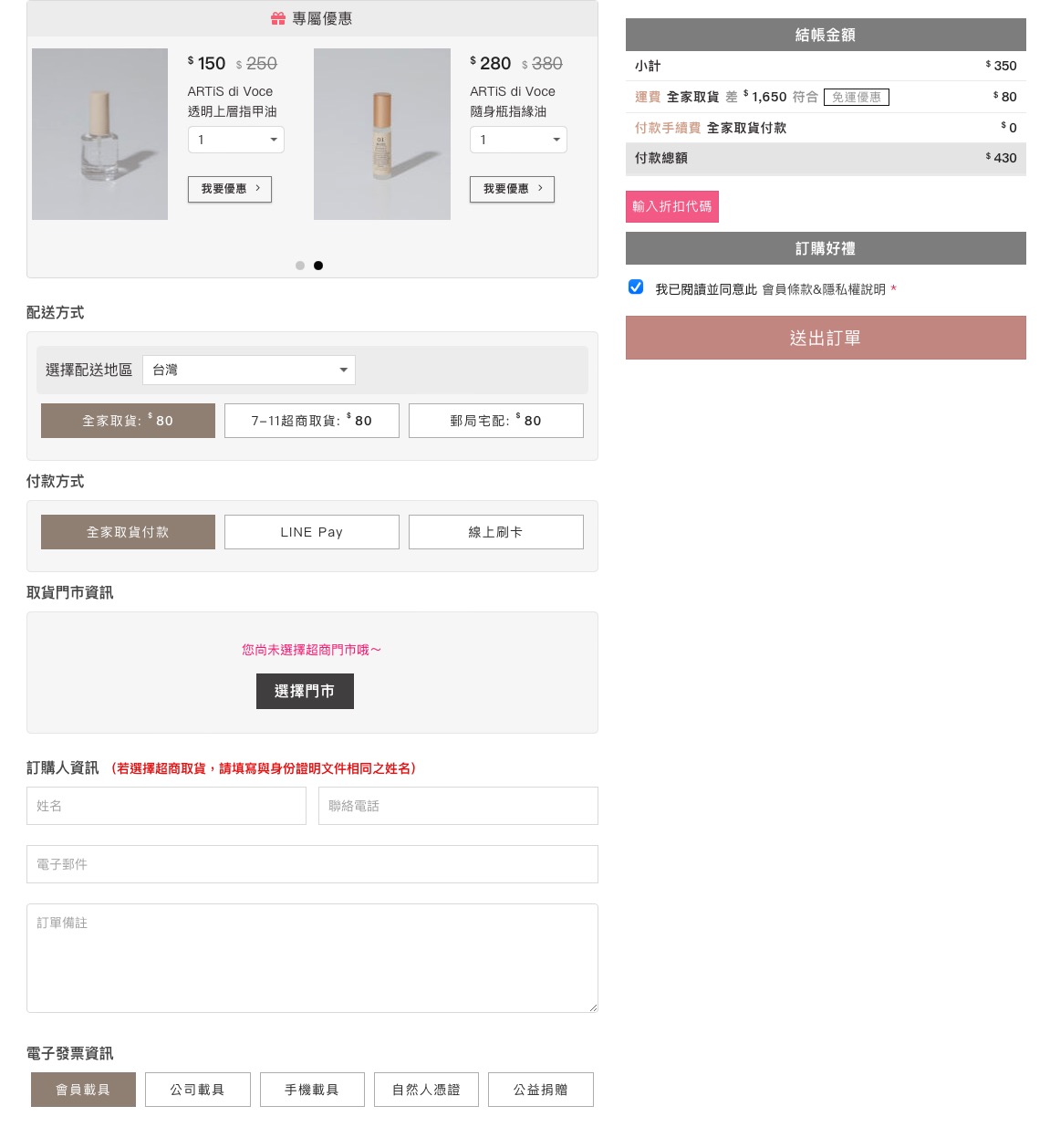

|

|

|

|

|

結帳頁各家的作法都不太一樣,但基本框架是兩欄式配置,主要欄位顯示結帳資訊填寫,次要欄位放購物明細,在手機上會將購物明細放在送出結帳的按鈕前面,讓顧客再次確認購買內容。結帳頁的操作邏輯為:登入會員 > 選擇運送方式 > 選擇付款方式 > 輸入訂購人資訊 > 輸入收件人資訊。

首先登入會員的部分如果提供訪客結帳的話,會要求輸入電子郵件以及手機號碼,運送方式主要分為超商與宅配兩大類,超商會再拆成純取貨或是貨到付款,宅配的話則是可選擇台灣本島或離島,根據選擇結果會有不同的運費計算。

付款方式主要為信用卡、虛擬 ATM 以及超商條碼,以及其他第三方金流可供選擇,訂購人資訊僅需提供姓名、電話,如果選擇超取則不用填寫地址欄位,收件人欄位也會依相同邏輯進行判斷。

重點整理:

- 購物車表格以及訂單明細需清楚顯示

- 各區塊的區隔要明顯,不然看起來會很亂

- 選項按鈕區塊要大,方便使用者點選

- 所有資訊能在不重新整理頁面的情況下更新,像是超商資訊

小結

逛了台灣數十家的購物網站能發現到有一套設計模式,從商品的選購、購物車管理,再到最後輸入結帳資訊都能看見類似的流程與邏輯,雖然透過這樣的研究方式只能看到皮毛,但至少是一個開始,如果你有發現很不錯的購物網站再跟我分享下吧~

下週我們會開始進入外掛開發的環境設定,Mockup 設計階段我打算跳過了,直接用程式碼來做設計,我會介紹我的開發工具及套件,祝各位中秋連假快樂!我們下週五見!

WordPress 開發日常

在使用 LINE 作為客服工具時,常遇到一個棘手問題:顧客在 LINE 上詢問「我的訂單什麼時候到?」但打開 LINE 官方帳號後台,看到的只是陌生的使用者名稱,完全無法得知對方是誰、買了什麼、訂單狀態如何。 由於 LINE 後台看不到好友的電子郵件,而 LINE 顯示名稱又常與顧客下單時填寫的姓名不一致,只能先向顧客詢問購買時使用的電子郵件。若顧客記錯或忘記,再加上同一電子郵件可能有多筆訂單,還得進一步詢問訂單編號或購買日期。 因此,一位顧客詢問訂單資訊的客服流程,通常需要經過以下步驟: 詢問顧客電子郵件 詢問訂單編號或購買日期 登入 WooCommerce 後台 在訂單列表中使用電子郵件搜尋訂單 確認所屬訂單並記下相關資訊 回到 LINE 聊天介面回覆顧客 假設顧客即時回覆且訂單搜尋一次就成功,每個步驟約花 30 秒,整個流程至少要 3 分鐘。若同時有 10 位顧客詢問,就需耗時 30 分鐘,這還不包含等待回覆、網站後台讀取速度,以及在不同平台之間切換的時間。難道沒有更便利的方法嗎? OrderChatz - WooCommerce LINE 客服外掛 OrderChatz...

三個月前,我曾寫過一篇關於 AI 開發工作流程的文章。沒想到短短幾個月,因為 AI 技術的快速進展,我的工作流程又有了天翻地覆的改變。這篇文章紀錄了這段期間的變化,並分享針對不同開發情境可採用的方法。 根據我自己的實務經驗與今年的開發心得,我將 AI 協助開發的方式分成四種: Tab Auto Completion(自動補齊) Chat Coding(聊天開發) Vibe Coding(直覺開發) Spec Coding(規格開發) 這四種方法沒有絕對的優劣,差別主要在於使用情境、開發者的技術程度,以及對 AI 成本的控管。以下分別說明適用場景、對象、成本與工具選擇。 1. 自動補齊 適用對象:會去 Google 找語法複製貼上,且對語法具有基礎認識者 適用場景:一個或是數個函式能完成的功能 花費成本:0 元 工具選擇:VSCode + GitHub Copilot 自動補齊是最簡單的方式。在編輯器中輸入註解或函式名稱後,AI 會根據提示自動產生程式碼建議,按下 Tab 就能直接完成程式碼。這對於經常撰寫小功能或快速測試語法的人非常實用。 例如在 WordPress...

對我來說,學習新東西最好的方法就是從做中學,為此我暫時離開了 PHP,投入自己完全不熟悉的領域,使用 AI 開發了一個社群平台,技術採用了 React、Vite、Shadcn、Vercel 以及 Supabase,實驗看看全面交由 AI 進行開發會發生什麼事。 剛開始的第一週衝擊實在太大,以前大概要花一個月弄的東西 AI 一天就搞定,但也因此陷入了多巴胺中毒的危機之中,幸好即時清醒避免越陷越深。命令 AI 執行的過程中,也逐漸理解到它的可能性、限制與風險,更重要的是可以分辨出網路上瘋傳的最新模型、AI 工具是否適合自己,也慢慢知道這些工具該應用在什麼地方,如果沒有從做中學,這些資訊真的會讓人焦慮。 工作佔比 六月份我開始捨棄紀錄工作時數這件事了,一方面是因為事情都是 AI 在做,它執行的速度太快,我根本沒辦法依照每個工作事項記錄時數,另一方面因為暫時沒在接案,也就沒有跟客戶回報工作時數的流程,所以就沒有再繼續計時,取而代之的是用開發日誌來記錄,這樣工作起來反而更自在些。 六月工作時間安排基本上就是週一到週五早上 3 小時,下午 1~2...